Histoire et représentations de l'étang de Thau en images

Etang de Thau : entre terre et mer

Quand terre et mer se rejoignent

La lagune de Thau est la plus étendue du Languedoc-Roussillon et l’une des plus profondes du littoral méditerranéen. Elle se situe dans le département de l’Hérault, au pied de la ville de Sète.

L’étang est une véritable petite mer intérieure qui abrite une diversité biologique exceptionnelle.

Tout au long de l’histoire, les habitants de la région ont pratiqué la pêche. A cette source de revenus, pouvait s’ajouter l’exploitation de gisements naturels de coquillages. L’homme préhistorique pratiquait déjà la récolte des huîtres sauvages. Des fouilles archéologiques sur la villa gallo-romaine de Loupian et sur les rives de l’étang permettent de dire que la culture partielle des huîtres remonte à l’Antiquité romaine.

La conchyliculture moderne n’apparaît qu’à la seconde moitié du 19e siècle.

L’histoire de l’exploitation de ces ressources, du début du 20e siècle jusque dans les années 1960, est jalonnée de conflits entre pêcheurs et détenteurs de concessions ostréicoles.

Il y a 2750 tables implantées dans l’étang de Thau à ce jour, représentant une surface de concessions de 352 hectares. Aucune extension des zones cultivées n’est possible.

Pour illustrer et représenter ce paysage si pittoresque, en voici différentes vues à travers les collections patrimoniales.

Un lieu, un document : Voyage historique et pittoresque autour de l'étang de Thau

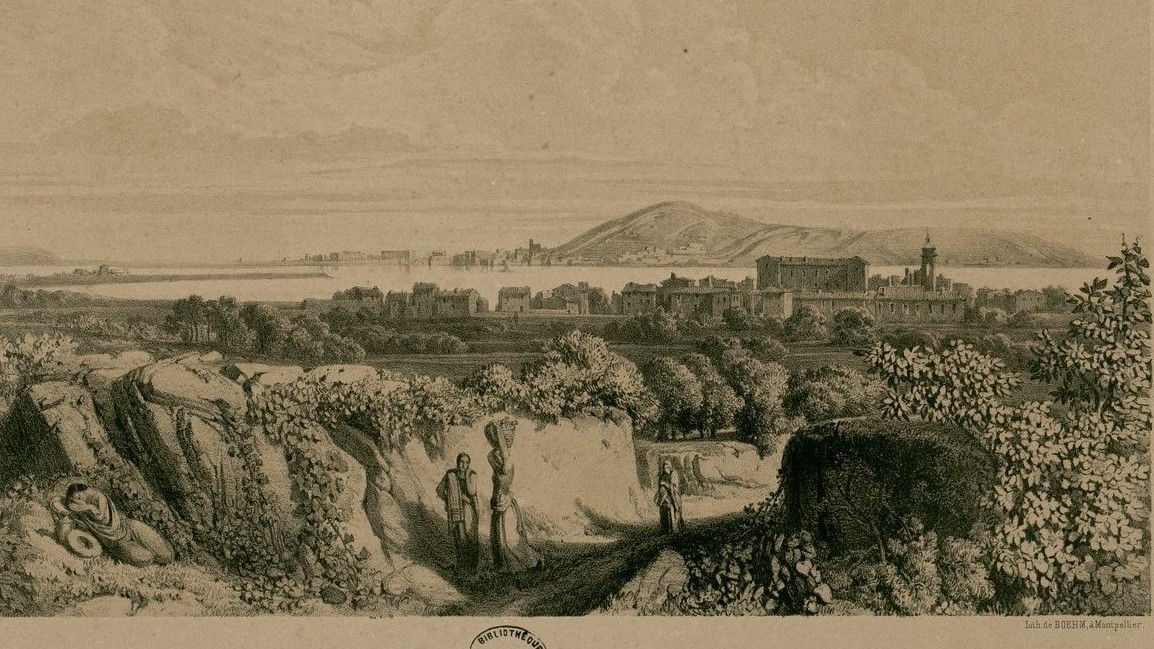

Paru en 1846, cet ouvrage a été écrit par Edouard Thomas, sur une typographie et des lithographies d’Auguste Théodore Boehm.

Auguste Théodore Boehm (1798-1870), est un imprimeur-typographe et lithographe, originaire de Strasbourg qui s’installe à Montpellier dès 1826 pour s’associer à Ennemond Moquin et lui succéder à la tête de son atelier. Ce dernier, d’une grande renommée, deviendra un lieu d’expérimentation et de recherche où viendront se former tous les principaux typographes du Midi au 19e siècle. Il sera imprimeur de l’Académie, de la Mairie et de la Faculté de Médecine de Montpellier.

Le texte est un récit de voyage du milieu du 19e siècle aux abords de l’étang.

Le premier chapitre introduit l’étang du point de vue de sa situation géographique et des spécificités de sa formation géologique et de sa composition. Il aborde également son histoire et la situation économique de son exploitation en tant que réserve de pêche et de coquillages (ostréiculture) pour les habitants de la région. L’auteur nous promène ensuite sur ses rivages, parcourant les villes et sites intéressants à découvrir alentours.

On apprécie le travail de l’atelier de l’éditeur montpelliérain Boehm. La variété typographique de la page de titre donne un aperçu des possibilités qu’il peut proposer en tant qu’éditeur, mais aussi à travers les lettrines de débuts de chapitres et de remarquables lithographies.

Estampes et aquarelles

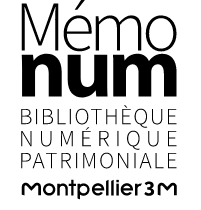

Jean-Joseph-Bonaventure Laurens (1801– 1890) est un peintre de genre, dessinateur, poète, musicien, littérateur. Il occupe le poste de Secrétaire comptable à la Faculté de médecine de Montpellier. Les deux passions qui l’animeront tout au long de sa vie sont la musique et le dessin.

Il a réalisé cette estampe lithographiée d’une scène de vie quotidienne depuis la rive du côté de la ville de Mèze.

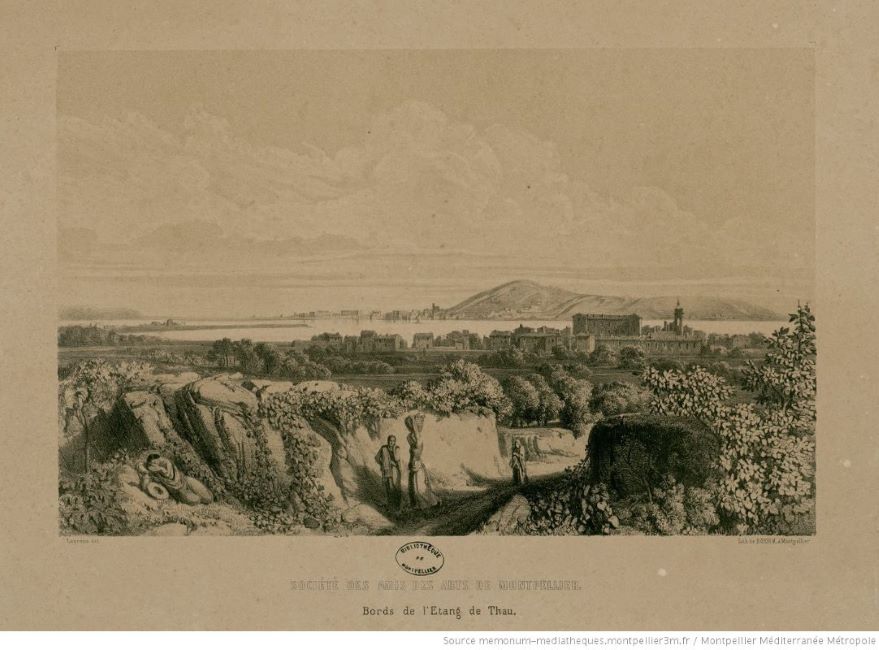

Au premier plan est évoquée la campagne, représentée par deux bovins. Au second plan, Laurens dessine l’étang avec en son milieu une haie de piquets plantés qui devaient probablement servir à la culture des huîtres et, de part et d’autre, deux barques de pêcheurs

Enfin, en arrière-plan, on découvre la ville et la colline de Cette (Sète).

Jean-Marie Amelin (1785-1858) appartient à l’armée française en tant qu’artiste peintre. en tant qu’artiste peintre et professeur de dessin. Il est en poste d’abord à Paris puis dans le Piémont. Après être passé par plusieurs villes de France, il finira sa carrière à Montpellier, comme professeur de dessin à l'École régimentaire du Génie.

La Bibliothèque métropolitaine de Montpellier possède un recueil de 2173 vues du département de l’Hérault, réunies en 10 volumes sous le titre de « Atlas de Vues pittoresques de l’Hérault pour servir de complément au guide du voyageur dans ce département ».

Cette peinture a été effectuée en deux temps : un croquis sur le terrain en 1827 avec annotations pour les couleurs et une reprise plus tard à l’aquarelle en 1844. Elle représente une scène de la vie quotidienne en bordure de l’étang :

- au premier plan à gauche, la rive rocheuse et en contrebas sur la droite un pêcheur et son filet.

- au fond, fermant l’étang, le port de la ville de Cette (Sète) avec la jetée et le phare à sa pointe et à l’opposé, à peine esquissée, le début de la colline du Mont Saint-Clair.

Ce croquis ne manque pas d’intérêt car inachevé, il permet d'appréhender la construction du dessin final. Il a été réalisé à la mine de plomb et l’aquarelle.

Amelin propose une vue depuis la plage de l’étang en direction du village de Bouzigues sur la rive opposée (peut-être depuis Balaruc-les-Bains).

En cartes et en photo...

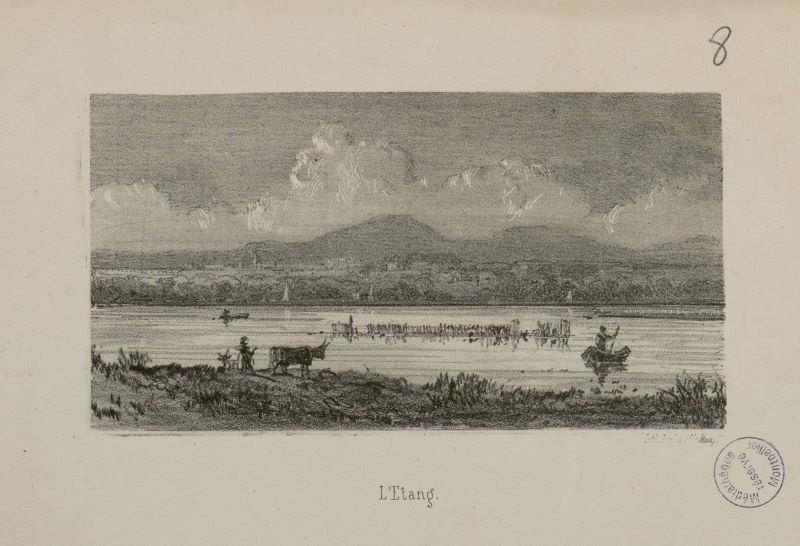

Albert Fabre (1845-1919) est un dessinateur, architecte, historien régional, écrivain, né et mort à Roujan (Hérault), passionné d'histoire locale.

Au 17e siècle, sur décision du roi Louis XIV, d’importants travaux sont entrepris pour relier le Canal Royal (ou Canal du Midi) à la mer méditerranée en déterminant comme point de passage des eaux le Cap de « Cette ». Le 29 juillet 1666, le port de « Cette » est inauguré, donnant à cette modeste ville méditerranéenne la possibilité d’un nouveau développement.

Cette carte, établie un peu plus d’un siècle après les travaux par Albert Fabre, nous permet de lire parfaitement le tracé du canal avec le passage vers l’étang de Thau et au-delà le Cap de Cette et le Golfe du Lion (Mer Méditerranée). Elle est orientée nord / sud, avec la représentation stylisée d’une boussole au-dessus de l’indication « Golfe du Lion ». Pas d’indication d’échelle mentionnée.

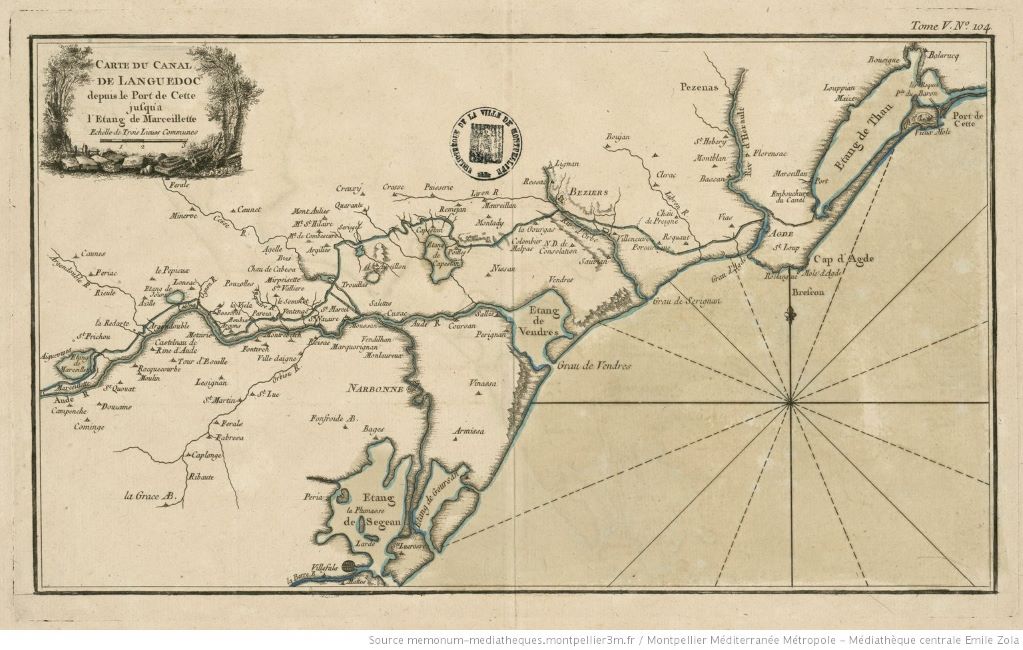

Jacques-Nicolas Bellin (1703-1772), est un cartographe, principale figure de l’hydrographie française du XVIIIe siècle, avant Charles-François Beautemps-Beaupré (1766-1854), même s’il n’a jamais effectué lui-même de relevés sur le terrain.

Il travaille au Dépôt des cartes et plans de la Marine dès 1721, et y passera toute sa vie à compiler les riches fonds documentaires (cartes et journaux de bord) rassemblés dans cette institution. En 1741, il est officiellement nommé ingénieur hydrographe de la Marine.

Cette carte signale le port de Cette (Sète) et l’embouchure du canal bien que produite avant l’achèvement des travaux de ce dernier et l’inauguration du port. Le rendu très élaboré traduit le travail d’un professionnel de la cartographie. Elle est orientée Nord / Sud avec le dessin des points cardinaux en place de la mer Méditerranée. En haut à gauche, se trouve un cartouche avec l’identification de la carte et son échelle en lieues.

C'est à Albert Fabre que l'on doit cette photographie en noir et blanc d’un vapeur sortant du port de Mèze, datée entre la fin du 19e et le début du 20e siècle.